- HOME

- 地域密着活動

- 事例研究(キーパーソン)

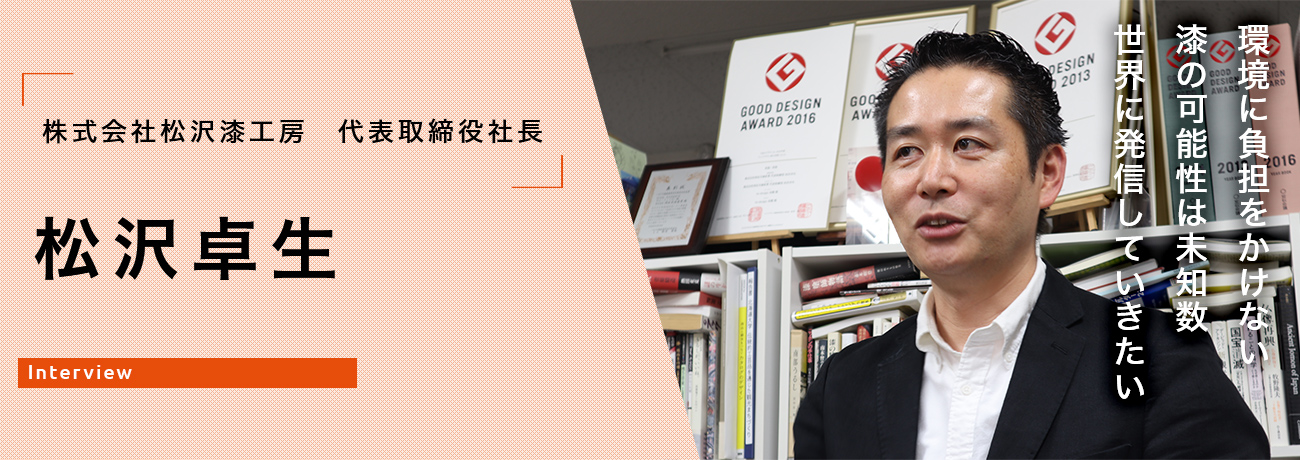

- 岩手県 盛岡市 松沢卓生

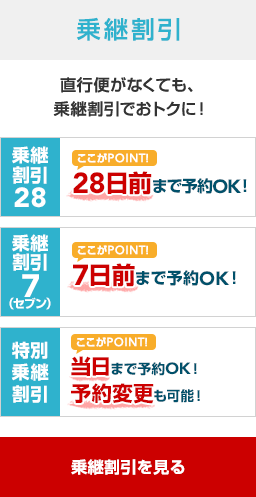

海外では「ジャパン」と呼ばれた日本文化の象徴「日本の漆」。美を彩る塗料としてだけでなく、強固な粘着力を持つため、近年では国宝重要文化財建造物の修復に使用され、国産漆の良質さが注目された。時代の変遷と輸入漆の増加に伴い、国内に流通する純国産の漆はわずか2%だが、その7割を生産する岩手県で、国産漆の可能性を追求しているのが松沢卓生氏だ。岩手県庁職員時代に漆の世界に出会い、一念発起で県庁を退職、漆文化の振興に向けて起業した。現代のライフスタイルにあった漆製品のプロデュースや地元産漆のブランド化を通じて、地域産業の活性化、漆の普及に取り組んでいる。チャレンジを続ける松沢氏が目指す国産漆の未来とは―。

「漆」という素材は宝物。その潜在価値に惹かれた―。

Q安定した県庁職員の立場を捨てて漆業界に飛び込んだ理由とは?

松沢もともと公務員になりたくてなったので、ずっと公務員でいるつもりでした。けっこう安定志向なので(笑)。2005年の人事異動で岩手県北の林業振興の担当になり、漆に出会いました。公務員は通常3年で異動しますが私は4年間担当したんです。岩手に住んでいながら漆のことは何も知らなくて、こんなに素晴らしいものが身近にあったのかと。一方で、多くの問題を抱えていることも知り、これはしっかりと発信していかなければと思いました。

自分は行政の立場でしたので、漆職人さんたちの現場から人間国宝の先生が創るようなものまで接していましたし、人脈や知識も増え、漆業界を俯瞰できるポジションでした。漆業界は、漆を採取する「漆掻き職人」や、器を作る「木地師(きじし)」、漆を塗る「塗師(ぬし)」などの職人の世界ですが、職人さんが積極的に発信することはないので、漆業界を振興させるうえでこういったポジションで仕事している人は全国でも自分しかいないのではないか、異動で離れてしまうのはもったいないと思い始めました。漆という素材は宝物みたいなもので、ものすごく潜在価値を感じていました。起業を考えたのが4年目の頃です。職人の仕事をするのではなく、製品プロデュースや漆の加工販売ならできるだろうと。やりたいことをみつけた自分に対して家族も理解してくれましたし、事業計画を作って上司に説明したとき、納得してくださる方が多かったのも後押しになり、2009年に退職し、起業できました。浄法寺の漆に出会ったことで人生が変わってしまいましたね(笑)。

危機的状況の国産漆に向き合ったのは、次世代につなぐため

Q行政時代に直面した漆の課題は何だったのですか?

松沢職人さんたちの高齢化による後継者不足という問題はもちろんありましたが、当時は浄法寺産の漆の需要拡大が課題でした。漆自体をなんとか普及させたいと思ったのが起業を考えたきっかけですね。流通できる国産漆は2%という僅かな生産量のため、引く手あまたのイメージがありますが、貴重なだけに価格も安くはないので需要が低迷していました。浄法寺の漆は、漆掻き職人さんが一滴一滴をていねいに手作業で掻き取るうえに、品質につながるウルシオールという成分の純度が高いので本当に良質です。文化財に使ってほしいとか、地場でもどんどん使ってほしいと売り込みにいっても、“やっぱり高いから買えない”と言われ、国産漆は超高級品にしか使わないという職人さんが多かったのです。

Q近年では国産漆はかなり注目されていますよね?

浄法寺漆100%使用の巖手椀(いわてわん)。

保温性があり、汁物も飯も温かいまま美味しくいただける。

松沢2007年開始の「日光二社一寺」の修復(平成の大修理)が救世主でした。日光社寺文化財保存会や修復を担当された美術工芸会社の方が、「二社一寺の文化財すべてに、下地から仕上げまで100%浄法寺産の漆を使います。」と言ってくださったので需要が生まれたのです。この実績があって浄法寺産の品質や国産という点が見直され、文化庁が2018年度からの国宝や重要文化財の建造物修復には原則すべて国産漆をつかう方針を示しました。個人的には、日本の国宝級文化財であれば国産漆100%でやったほうがいいと思っていたので、“やっと”という感じでしたが(笑)。一方で、その年間需要量は2.2トンと試算され、生産量日本一の岩手県でも1トン程しか採れていないのでまったく足りません。また、国産漆は文化財だけにつかうわけではないので、漆の生産は日本全体の大きな課題です。

漆は日本文化の象徴です。次世代に継承し、漆文化を絶やさないためには文化面だけではなく、やはり産業として盛り上げていく必要があります。漆の良さ、漆器の良さを知っていただくためには漆の魅力を発信していくことが大切ですが、その役割は民間が主導しなければならないと考え、起業して岩手が誇れる良質な国産漆をこの地から発信したいと思いました。

Q漆器の魅力を一言でいうと?

松沢日常使いの漆器は、軽くて手触りも良く、肌になじむのでしっくりくるところが魅力です。蒔絵の人間国宝の室瀬和美先生は「唇に当てるとその良さがわかる」とおっしゃっていましたね。漆器は高嶺の花と思われているかもしれませんが、つかって見るとその良さがわかると思います。耐久性がありますし、ごはんも汁物も温かいまま美味しくいただけます。手入れもそんなに難しいことはありませんし、私も普段の食卓で漆器を使っています。いまは使い捨ての時代と言われますが、愛着をもって一つのものを大切につかうことも現代には必要だと思いますし、“ホンモノ”の価値を味わっていただきたいと思います。

優れた素材だからこそ、価値を高め、ブランド化を目指した

Q起業して最初に手掛けたことは何でしたか?

チューブ入りの「浄法寺漆」

2011年度グッドデザイン賞受賞

松沢漆の精製です。当時は漆を精製する会社が県内にはなく、掻き取ったままの不純物が混ざった荒味漆(あらみうるし)を樽に詰めて出荷されていたので、良質な漆をこういった形でただ提供するのは本当にもったいないと感じていました。浄法寺産の漆の価値を高めるためにも最低限の精製なら自分でできるだろうと思い、荒味漆をろ過して不純物を取り除き、精製した漆をプラスティックチューブに詰めて商品化しました。通常は専門の販売業者を通して購入しますが、産地から直接購入したほうが品質の信頼性が高まりますし、できる限り小分けしたチューブ入りを販売しました。従来、漆は樽で購入するしかなく、1樽100万円程するので高くて買えないという職人さんが多かったんです。おかげさまでチューブ入りは使いやすいと評判をいただき、高額だからと諦めていた職人さんにも浄法寺漆を使っていただけるようになったので、それがうれしかったですね。

Q品質といえば、浄法寺には漆の「認証制度」というのがありますが、どのようなものですか?

品質などの基準を満たした漆だけが、

「浄法寺漆」の認定ラベルを与えられる。

松沢これは浄法寺産の漆をブランド化するためにつくった制度で、県職員時代に手掛け、これを整備して退職しました。二戸市が設置する第三者機関の浄法寺漆認証委員会が認定します。当時は浄法寺というと「お寺ですか?」という方もいて、一般的に浄法寺の漆は認知度が低かったんです。また、品質の高さは評価をいただいていましたが、その価値を向上させ、市場競争力を強化する必要もあったので、職人さんの生産意欲や競争意識の醸成につなげたいというのもありました。この漆はだれがいつ採取した漆なのかをしっかり明示して、品質を保証した「浄法寺漆」を出荷していきましょうと。おかげさまで知名度は向上しましたし、職人さんの士気にもつながっています。自分としては、本来は漆の認証だけに終わらせず、“これは正真正銘、浄法寺漆を使用した漆器です。”という「漆器認証制度」まで具現化したかったのです。ブランドの確立と産業面を考えると、漆器認証が一番理想的なんですよ。

国産漆の積極的な活用で、伝統と革新の追求にチャレンジ

Q漆の魅力を惹きだし、発信するためには何が一番必要だと思われますか?

「ウルシトグラス」(ヒビガラス使用)

2013年度グッドデザイン賞受賞

松沢一般的に漆器というと伝統工芸品と言われますが、その枠組みのなかだけでは産業としての限界があります。もともと漆自体は塗料として生まれたのではなく、漆木の天然の樹液を人間が塗料として使っただけで、樹液としてみればいろいろな活用の仕方があるわけです。もっと自由に漆をとらえ、漆の用途を広げていく必要があると思いますし、私としては漆を身近に感じてもらいたいという思いがあります。特に若者世代は漆器の利用から遠ざかっていると思いますので、現代のライフスタイルに合った漆製品を創り、発信していく必要があると思っています。

起業して手がけた最初の漆塗り商品が、山口県萩市の「萩ガラス」と「浄法寺漆」を組み合わせた「ウルシトグラス」という商品です。「萩ガラス」は地元の石を使って作られた国産ですし、こちらも国産の漆なので、二つの国産の素材の良さを伝えたいと思いました。この商品は、“ヒビガラス”という特殊なガラスで、使用していくうちにヒビが増え、変化していくのでガラスの模様が変わっていくんです。もちろん割れることはありません。漆器も使い込んでいくと艶が増して表情が変わっていくので共通点もある。いまのライフスタイルに合うシンプルなデザインです。

Q日用品以外ではどのようなものがありますか?

浄法寺漆を使用した蒔絵のハンドル

松沢自動車メーカーさんとのコラボレーションで、車のエアロパーツに漆を使いました。そのメーカーの工場が岩手県にあって、県内で製造している車に岩手の伝統的なものを組み合わせられないかというお話しをいただいたんです。漆は紫外線に弱いため、本来は外装には向かないのですが、実際の走行用ではなく展示用でしたので漆を使うことができました。車であれば内装なら実用に使えると思い、漆塗りの車のハンドルも開発したんですよ。斬新でしょ(笑)。また、列車の客室用の壁材に、アルミ板に朱漆や黒漆を施したパネルが採用されています。「上質な空間」を表現しているクルーズトレインなので、その空間演出に漆がふさわしいということで選んでいただきました。

こういった乗り物などに漆塗装を採用していただくと、一般の方と漆との接点が生まれますし、PR効果も大きいのでありがたいですね。漆という素材について説明をすると皆さんがとても興味深く聞いてくださるので、漆の良さをわかっていただける人が増えていくことが本当にうれしいです。通常、漆器産地の人たちは、漆器のPRや職人の“作る”、“塗る”という点をメインに説明されますが、私は“原料の漆”の観点から、「漆という木は種を蒔いて、手間をかけて育てて・・・」など、漆の原点から最後の漆の活用までトータルに説明できますので、そういった意味では“漆の伝道師”だと思っています(笑)。

漆の魅力を世界へ―“ホンモノ”を武器に欧州と協業

Q漆は海外でも人気が高いと思いますが、海外での需要はいかがですか?

松沢起業した当初から、漆の販路を海外に拡げたいと強く思っていました。以前、オランダに住まわれていた日本の漆芸家の方が岩手に視察にいらしたとき、「漆はもっと海外で受け入れられる可能性がある」という話をされて、それがすごく印象に残っていました。国内でダメなら海外だと。起業後、スイスの高級文具メーカーさんから依頼をいただき、漆を当社からスイスに輸出しています。現地で漆を塗った特別な万年筆を製造されているんです。漆の用途として文具という市場があることや、スイスに漆塗りの職人さんがいることを初めて知り、しかも日本人ではなくスイス人の職人さんなので、余計に漆の可能性を感じました。漆の質の良さを“ホンモノ”だと評価いただき、その文具メーカーさんはいまでも当社から漆を購入してくださっています。先日も現地の職人さんとネット会議をしたのですが、とても意欲のある方で、独学で漆を学ばれているんです。日本には優秀な漆塗りのプロがたくさんいますが、塗りの技術やノウハウまでを海外に広めることはしていないので、“漆職人の技術と知恵”で日本と海外をつなげることもこれからは取り組んでいきたいですね。

Q漆の需要が高いのは、アメリカよりもヨーロッパですか?

松沢そうですね。ニューヨークの展示会に参加したことがあるのですが、アメリカでは漆自体があまり知られていないのです。ていねいに説明をするとすごく興味を持って「すごい」と言ってくださるのですが、漆器を買うかどうかという段階になると、「食洗器や電子レンジで使えないなら要らない」など、機能性を重視されてしまいますね。その点ヨーロッパは、漆のことを「ジャパン」と呼んで、以前から漆の価値を理解されていた文化があり、伝統に対するリスペクトもあります。そういった意味では、漆はヨーロッパ向きかもしれませんね。

漆は持続可能な天然素材 ― 可能性は未知数

Q漆という素材の特性を、今後に活かしていくとしたらどのようなことがありますか?

松沢いま、世界的にSDGs目標達成*に向けた動きがありますよね。そういった意味で、漆にチャンスがまわってきたと思っているんです。世界の共通課題として“環境への配慮”があります。いままでは、漆の美しさ、蒔絵などの豪華な美を海外に訴求してきたのですが、漆は自然の天然素材で環境に負荷をかけないので、こういったところを改めて訴求してきたいと思っています。「天然素材で環境に負荷をかけない」というのはものすごく価値があります。漆は紫外線によって塗膜が分解されるのが弱点と言われてきました。つまり“紫外線によって劣化する”と。でも、環境の側面からみれば、すべて分解されるのであれば、“紫外線によって分解される環境にやさしい素材”となり、これが利点になるわけです。プラスチック並みの強度があるのにすべて分解されて無くなっていくって、すごいことでしょ。“使い手、使い方によって、漆は変わっていく”ということなんですね。長い歴史があるのに漆の可能性は本当に未知数です。だから漆の虜になってしまったんです(笑)。

*SDGs=「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称。2015年9月に国連で採択された国際社会共通の目標。

国産漆の生産に革命を起こす ― 新たなチャレンジ

Q新しい漆の採取方法も研究されているということですが、どのようなことでしょうか?

漆の木の樹液(漆)

松沢現在の「漆掻き」という伝統技法を前提に考えると、漆の木が育つには15年程かかり、樹からはコップ一杯分の漆しか採取できませんし、その年に伐採されます。でもそれは「漆掻き」技法だから15年かかるので、方法を見直すことによってもっと早く漆を採ることができるだろうと、これが現在取り組んでいるテーマです。簡単にいえば、機械を使って“漆を絞る“ということです。「漆掻き」は樹に傷をつけて樹液を採りだすという方法で、現在も行われている「殺し掻き」は江戸時代に確立した技法です。このやり方で増産するには人手や木もたくさん必要で、すごく労力と費用がかかります。これを根本的に変えないと効率的に生産量を増やすことはできないので、新しい採り方に取り組んでいるところです。製造法の特許をお持ちの先生にお願いしてその機械を製造中ですが、うまく稼働すればこれまでの漆生産の様相がガラッと変わります。コストを抑え、たくさん、且つ、もっと早く漆が採れるようになります。国産漆生産の革命にチャレンジです(笑)。もちろん従来型の「漆掻き」は品質の良い漆が取れますし需要もありますので、両方の方式を併存させられればと思っています。

目指すのは、漆産業自体の存続と発展

Q松沢さんが目指す漆の未来とはどのようなものですか?

松沢現在は国産漆が高騰して、“国産がいい”と思ってくださっている全国の漆器職人さんたちが入手しづらい状況もでています。文化財だけではなくあらゆる産業面で使っていかなければ本当の意味で漆の普及にはなりません。漆器の良さやその価値をわかってくださるお客さまに満足いただける漆商品を提供するためにも、安定的に、良質な漆を生産する必要があります。新しい技術を取り入れ、岩手県だけでなくほかの土地でも質の良い漆が採れれば、現在の生産課題も解決できるのではないかと思うのです。漆製品のプロデュースだけでなく、しっかりと土台をつくり、漆産業全体を発展させていきたいですね。

(2019年5月インタビュー)

-

- 2011年度グッドデザイン賞 浄法寺漆「チューブタイプ」

- 2013年度グッドデザイン賞 ガラス器「ウルシトグラス」

- 2016年度グッドデザイン賞 茶器「茶筒」

- 関連リンク

- profile松沢卓生(まつざわ・たくお)

株式会社松沢漆工房 代表取締役社長 - 岩手県盛岡市出身。岩手大学卒業後、岩手県庁入庁。漆振興の担当になったことをきっかけに、県庁を退職し、起業。国産漆の普及に向けて、漆の精製や漆製品をプロデュース。技術を取り入れた新たな漆生産に取り組む。

- 松沢漆工房

※写真、見出し、記事などすべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信などを禁じます。